messageメッセージ

ごあいさつ

皆様には日頃より大変お世話になり、心より御礼申し上げます。

おかげさまで、当社は創立50年を迎えることができました。この節目を迎えるに当たり、これまで支えてくださった全ての皆様に、改めて深く感謝申し上げます。

1973年の創立以来、主に建築物の環境設備設計を建築設計事務所様と協働して進めてまいりました。そして、建物を使う人へ快適で安全・安心な環境造りに邁進してまいりました。この先の時代において、私たちのとりまく世界や環境の変化は今まで以上に多様化・複雑化し、増大していくと考えられます。建築のあり方、設備のあり方もこの変化に対応すべくしなやかに変革させ、持続可能な社会、一人ひとりが多様な幸せを実現できる社会の創造に向けて邁進する所存でございます。 さらなる変化と進化を推進してまいります。

私たちは、この50年の歩みを糧とし、この先の10年、20年、そして次の50年へと皆様と共に輝く未来に向かって歩んでまいります。

これからも皆様のご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上ます。

株式会社総合設備計画

代表取締役社長 小松 敬

voice建物利用者の声

これまで設計に携わった建物の施設管理者の方にインタビューを行いました。

国立京都国際会館

弊社が50周年を迎えるにあたり、記念事業の一環として、今後の設計業務へのフィードバック等を目的に、これまでに設計に携わった建物の施設管理者の方にインタビューを行いました。

お伺いした建物は京都府京都市にある「国立京都国際会館」です。

1966年に竣工した建物で、実際の設計は、弊社の前身である桜井建築設備研究所時代に、建築家大谷幸夫氏の元で設計を行った建物になります。

これまでの改修設計等で面識がありました元大谷研究室の石川勝典氏が、国立京都国際会館の施設部に赴任され、コンタクトを取ることができたことで、インタビューが実現しました。

インタビューは国立京都国際会館施設部の、高原氏、石川氏、加美山氏、浅田氏の4名にお話をお伺いしました。

- 施設を管理されている中で、重要視していること、心がけていることを教えてください。

- 高原:

この建物はいろいろな催事を行っており、世界の要人なども含め、様々な方が来られるので、この建物に来られた方と働く人の安全を守り、無事に催事が行われることを一番重要視しています。

催事の遂行に影響の大きい機械のトラブルや停電等が起きないように、日々のメンテナンスなどから気を使っています。それでも催事中に不具合が起きることはあるので、そういう場合は、いかに催事への影響を少なくできるかを考え対応しています。 催事の進行中に、空調を止めたり、温湿度を可変させたりなど、細かい要望があがることはあるのでしょうか?

- 高原:

暑い、寒いなどの温度に関する要望があがることはあります。催事が始まってお客様が入場すると一気に温度が上がったりしますが、広い会場などではすぐに温度を下げることが出来ないので、催事が始まる前から会場を冷やしたりなど、先回りして対応するように配慮しています。

- 施設を管理されている中で、大変だと感じることを教えてください。

- 加美⼭:

設備機器の改修、更新等の計画は大変だと感じます。この建物は国立の施設なので、改修工事等は国の予算を確保する必要があります。設備によっては更新に時間がかかるものもあるので、催事とのスケジュールの調整も必要となります。一方で想定外の機器の故障やトラブルが起きた場合、催事に影響を与えるわけにはいかないので、場合によっては応急処置などの対応も含め、速やかに対応を検討する必要があります。劣化状況や故障した際の影響の大きさを考慮したうえで計画的に設備の更新を行っていくことについては難しく感じています。

建物が出来た57年前と比べて、気温や情勢も変化していますし、技術も進歩していますが、この建物の設備としてはまだまだ対応できていないものもあります。そのあたりを、お客様に不自由を感じさせずに使用していただけるように、運用でうまくフォローしなければならない部分は大変だと感じます。 - 石川:

建築担当、電気担当、機械担当などにとらわれず、お互いに情報を共有しあい、協力して対応を考える環境は非常に重要だと感じています。会館の職員だけでなく、清掃会社など会館に出入りをしている協力業者の方とも情報を共有することで、トラブルを未然に防げたということもありました。

- あって良かったと感じる設備や建物の機能を教えてください。

- 浅田:

アネックスホールの可動壁は、別の施設ではあまり見られない設備なので、誇れるものだと思っています。ホールを大きく使うことも、2つに仕切って使い分けることもできるので非常に利便性の高い設備だと感じています。

- 高原:

同時通訳機能は、重要な国際会議では必須の機能ですし、本会館のような規模で常設で設置されている施設は少ないので、重宝しています。

- 高原:

2003年の改修で、音響、映像のシステムがフルデジタル化されましたが、それにより収録や他会場への中継などをメディアセンターで一括して簡単に行うことができるようになり、非常に便利になりました。

- 高原:

メインホールに設置されているラインアレイ方式のスピーカーは、近くでも遠くでも均一に音が聞こえる設備ですが、それまでは仮設のスピーカーなどで距離による音の聞こえ方の違いなどを補正していたものが不要になったので、非常に便利になりました。

- 浅田:

熱源機器やポンプ等の設備が複数台設置されていることで、故障やトラブルが発生した場合でも、比較的被害が少なく対応できたことがありました。

- これまでに起きた大きい設備的なトラブルがあれば教えてください。

- 高原:

夏場の催事の本番中にイベントホールの吸収式冷凍機が故障し、空調が効かなくなることがありました。ポータブルの空調機をレンタルしたり、吸収式冷凍機のメーカーに催事中付きっきりで応急処置の対応をしてもらったりして何とか乗り切りましたが、非常に大変なトラブルでした。

- 高原:

イベントホールで催事中にトイレの排水管が詰まり、トイレがあふれるトラブルがありました。配管の途中にボールペンが刺さっていたことが詰まりの原因でした。本館側のトイレを使用して対応しました。

- 高原:

本館の高架水槽から漏水があり、下部のエレベーターに水が流れ込むトラブルがありました。

- 石川:

配管類に関しては更新できていないところも多く、トラブルも多いですが、催事の予約が何年も先まで入っていたりするので、なかなかまとまった期間休館することができず、更新のタイミングが難しいと感じております。

- 建物の使い勝手などに関して、施設利用者から多く聞こえる意見があれば教えてください。

- 石川:

特徴的な造形で床高さの変化が多い空間構成が会館の特徴でそれが建物の魅力なのですが、建物の構造が複雑なので、お客様からホールやトイレの場所を聞かれることもあります。

- 浅田:

建物の上階などで、宴会をされることもあるので、空調をもっと効かせてほしいというリクエストを受けることがあります。

- 高原:

メインホールの床暖房を取りやめて、床に吸込口を増やす改修を行いましたが、それによって空調のムラが無くなったのと、吸込により生じる暗騒音が緩和されました。

- 高原:

ラウンジが暗い、と言われることがあります。LED改修等によって明るくしたところもありますが、照明の明るさは人によって感じ方も違いますし、暗い方が雰囲気があって良い、という意見もあるので、照度の計画を難しく感じています。

- 以上の2問を踏まえ、施設として改善したい内容、改修したい設備、不足している設備等があれば教えてください。

- 浅田:

5、6階を空調するのに、地下の機械室からの送水だとロスが大きいので、個別空調も検討したいと考えています。6階については事務所として貸し出すなど、昔とは使い方も変わってきているので、個別空調の方が適している面もあると考えています。

- 高原:

空調負荷の異なる南北のエリアが同じ空調系統になっているようなところがあるので、各々調整ができるように系統を整理したいと考えています。

- 浅田:

会議場内での電力の使用量が昔に比べ増えてきており、仮設の分電盤等では対応できないこともあるので、改修が必要と考えています。

- 高原:

今後の改修計画として、大きいところで受変電改修と熱源改修が検討されているのですが、熱源を今後どういう方式に改修するかを見据えて受変電改修を行う必要があると考えています。

- 建物の運用上で、省エネルギー化のために行っている取り組みがあれば教えてください。

また、今後省エネルギー化のために行う予定、もしくは行いたいと考えている取り組みや付帯設備の設置等があれば教えてください。 - 加美⼭:

ちょうど昨年度、国の施策に沿う形で省エネ対策のための予算が付き、BEMSを導入しました。エネルギーを見える化して、会館を挙げて無駄を省く取り組みを進めているところです。

また、会館、近畿地方整備局、自動制御メーカーで省エネ委員会を立ち上げ、年1回会議を行っております。 その会議で挙がる対策は、どのような内容でしょうか?

- 加美⼭:

まだ始めたばかりなので、具体的な設備の改修等の話ではなく、まずは運用面で対策できる内容を洗い出して実行していこう、という話がメインです。

- 加美⼭:

照明をLED化をしようという話が挙がり、現在年度計画をたて実施中です。ただしこの建物は特注品や意匠性の高い器具など、簡単に更新できない器具が多いので、どのようにするのが良いか、みんなで知恵を出し合ってLED化を進めているところです。

- 石川:

まだ具体的ではありませんが、太陽光発電設備など、創エネのための設備の導入も検討を進めているところです。

- 石川:

窓が普通の単板ガラスなので、ペアガラスや断熱サッシなどに改修ができればと考えていますが、費用的になかなか実行できておりません。

- 災害時や緊急時に備えて取り組んでいることがあれば教えてください。

- 高原:

災害時、救急時に備えて、消防計画を作成しております。また、年1回、所轄の消防署にも来てもらって、避難訓練を行っております。

- 高原:

震災などで帰宅困難者や避難者が集まることを想定して、ペットボトルの水や缶詰、簡易トイレなどの備蓄を行っております。

この建物は避難所に指定されているのでしょうか?

- 石川:

避難所に指定されてはいませんが、京都市との協定で災害時には会館も協力することになっています。

- コロナ禍において、施設としてどのような対策を行っていたか教えてください。

また、コロナ禍を経て施設の運用方法として変更した点等があれば教えてください。 - 加美⼭:

どこの施設も同じだと思いますが、入館時のアルコール消毒、体温測定を実施しておりました。また、備蓄していたマスクを職員に配ったりなどもしておりました。

- 加美⼭:

催事再開後は、座席の間隔を広くとったり、一度使った会議場は、次に使うまで72時間間隔を空けたりなどの対応を行っておりました。

- 加美⼭:

「GBAC STAR」という感染症対策の国際認証を取得して、コロナ禍においても、当会館は安心して利用できる施設であることをホームページ等でアピールしておりました。

- 加美⼭:

現在はほとんどコロナ前の状態に戻っております。

では、対策としては何か設備を新設したり改修したり、ということではなく、基本的には運用で乗り切ったということなんですね。

- 加美⼭:

コロナ禍を経て、リモートでの会議が非常に増えましたので、ネットワークの部分はかなり強化を行いました。

建物の換気能力としては気になるところはありましたか?

- 加美⼭:

催事の主催者に対して、換気量的に安全であることを数字で示しても、目に見えるものではないのでなかなか安心してもらえず、いろいろと資料を用意して説明したり、といったやりとりはよくありました。

- 施設管理者の立場として設備設計者に求めることがあれば教えてください。

- 高原:

メンテナンスのしやすさやメンテナンス費を抑えられるように考慮して設計していただけるとありがたいです。あとは設備の設置位置について、特に大きい設備などは搬出入のしやすい位置に設置していただけるとありがたいです。

- 石川:

ちょうど今日の午前中も正面ロータリーのアスファルトが割れてしまい、危険なのでどうにかしてほしい、という話があり、破片を取り除いて砂で埋める対応を行ったところなのですが、そういった緊急の対応が求められることが多いので、メンテナンス性の良さが大切であると感じております。

これまで設計をしている中でも、施設管理者の方とお打合せをすることは多々ありましたが、ここまで深くじっくりとお話をお聞き出来ることは無かったので、大変勉強になりました。

お伺いした内容は、今後の設計などに役立てていきたいと思います。

貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。

review建物レビュー

これまで設計に携わった建物の「設備」をブログ形式で徹底レビューしてきました。

設計者による建物レビュー

フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみ

当社がここ数年シリーズで設計を手掛けている「Trip Base道の駅プロジェクト」のうちの1つである、「フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみ」に泊まりに行きました。

羽田空港から飛行機で約1時間、南紀白浜空港に到着しました。空港周辺はパンダのいるアドベンチャーワールドやビーチや市場など、観光できる場所がたくさんあります。

ここからレンタカーでホテルを目指します。

空港から海岸沿いを走ること約1時間、「フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみ」に到着しました。竣工してから約3年が経ちますが、清潔感のある外観です。

チェックインを済ませ、客室に入ります。まず目に飛び込んでくるのは絵画のような窓からの景色で、眺めは最高でした。

ベッド廻りの照明もおしゃれで、コンセントも多めに配置されています。水廻りとの間に可動の間仕切りがあり、仕切って使うことができるので、落ち着いた空間を形成できます。

トイレはこのような感じ。給水管の立ち上げや電源用のコンセントを便器の陰に配置しているので、スッキリして見えます。

シャワールームもきれいに清掃されています。

水栓をひねる方向を間違えると頭の上のレインシャワーからお湯が降ってくるので、注意が必要です。

続いて共用部を見ていきます。まずは客室の廊下。

静かで落ち着いた空間です。しっかり空調もされています。

フロント近くのマーケットプレイスでお菓子やおつまみ、飲み物などが買えます。和歌山の名物やお酒も揃っています。部屋呑みにはもってこいでした!

こちらはロビーラウンジです。ここから見える太平洋は絶景です。ここではマーケットプレイスや外で購入したもので食事をとる事もでき、流しや電子レンジなども設置されています。また、コーヒーやお茶などを無料で飲むことができます。

「フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみ」は、「Trip Base道の駅プロジェクト」の中でも少し特殊で、温泉施設が併設されており、宿泊者は無料で利用できます。

露天風呂からの景色は最高で、良いお湯でした!

ホテルにはレストランが無いので、外で食事をしたい方は、隣の「道の駅すさみ」を利用します。

こちらは「すさみ夜市」という居酒屋さん。新鮮な海鮮類や、すさみ町の特産品であるイノブタ料理を食べることが出来ます。

建物の設備廻りも見学させてもらいました。

この地域は雷が多いようなので、避雷針設備がしっかり仕事をしているようです。

竣工して3年ですが、しっかりメンテナンスが行き届いており、きれいに使われていました。ただやはり海が目の前なので、外部の支持金具などに少しずつサビが発生していました。塩害地域は大変ですね。

この建物は温泉用にチップボイラーが設置されており、ちょうど木チップの補充に来ていました。環境にもやさしい建物です。

「フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみ」は、スタッフの方もとても親切、フレンドリーで、とても居心地の良いホテルでした。ありがとうございました!

設計者による建物レビュー

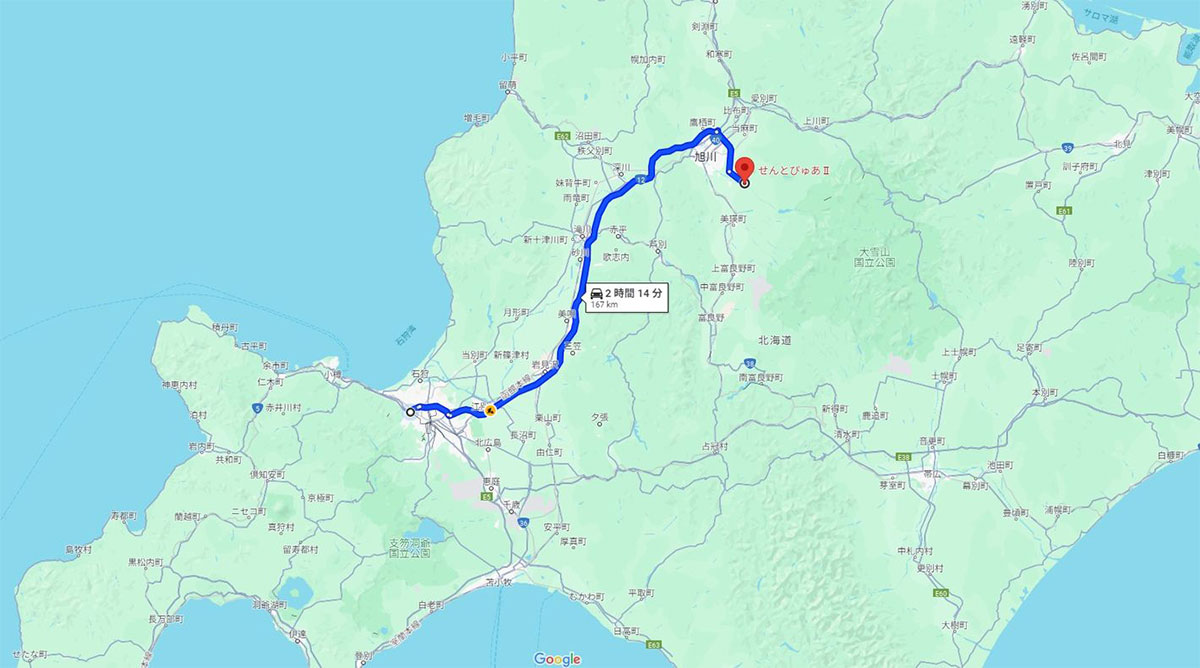

東川町複合交流施設 せんとぴゅあⅡ

北海道の真ん中、東川町にある「東川町複合交流施設 せんとぴゅあⅡ」を見学しに行きます。

せんとぴゅあⅡは「写真文化」「家具デザイン文化」「大雪山文化」など世界に誇るコンテンツ展示スペースや5万冊の図書を収納する図書機能が融合した複合交流施設になります。

(東川町HPより引用)

道路からはアート作品も交えた建物が見えてきます。

広い敷地の中に建物が見えます。

左が「せんとぴゅあⅡ」になります。

(ちなみに右が「せんとぴゅあⅠ」です)

建物前の広場は芝生になっていて、オブジェに腰かけてパソコン作業をしている人がいました。

小さな噴水もあり、天気のいい日は本当に気持ちよさそうです。

建物裏にはキュービクル、空調屋外機が設置されていましたが、植栽によりうまく目隠しされています。(設備設計者でなければ気付かないほどです)

それでは建物内を見学していきたいと思います。

中央に図書館(ほんの森)が広がっていて囲うように諸室が並んでいます。

広い空間に図書コーナーが広がっています。

天井はルーバーになっていてきれいな空間に仕上がっています。

上部にはハイサイドライトがあり、太陽光をうまくとりいれてやわらかい明るさの居心地のよい室内になっています。

ハイサイドライトの上部には還流ファンと端には換気扇が設置されています。ルーバーの上部なので意識的に見ないと気付かないです。

訪問日には椅子研究家織田憲嗣氏の椅子の展示を行っていました。

外も中も居心地のいい空間づくりが出来ている「せんとぴゅあⅡ」でした。

家の近くにあれば通ってしまうかもしれませんね!

設計者による建物レビュー

横須賀美術館

横須賀美術館のアプローチの写真です。

あいにくの空でしたが、たくさんの人が訪れていました。

室内は丸みを帯びた壁と丸い穴が多数。

影がなく、かどを感じさせない不思議な空間です。

幅狭ですが天井高があり、中々の壮観です。

屋上広場からは東京湾が一望できます。

晴れた日や夕焼けの時はいい眺望になりそうです。

屋外の設備スペースにおいては、機器が可能な限り見えないように工夫されています。

また、機器の寸法に合わせて、床開口が設けられており、検討が細部までなされていました。

屋上のガラス屋根の下部から見た写真です。

ガラス目地シール部分からは、雨水の侵入が考えられますが、各シール部分に雨水受けがあり、ガラス屋根からの漏水を防ぐ対策がなされていました。

展示室内の写真です。

空調の吹き出し口などは可能な限り見えなくなっており、展示物に集中できる環境となっていました。

男性用トイレのサインです。

サインは丸み帯びたシンプルなデザインで親しみやすく分かりやすい形となっていました。

消火設備関係の写真です。

枠は壁面とフラットとなっており、違和感が少なくなるように工夫されていました。

設計者による建物レビュー

東北大学北青葉山センタースクエア

北青葉山センタースクエアにやってきました!

いいお天気です。

今回は図書館と学生食堂にお邪魔します。

まずは図書館のエントランスホールから。

2フロア吹き抜けの大きな窓から差し込む新緑が気持ちいいです。

図書館入口です。

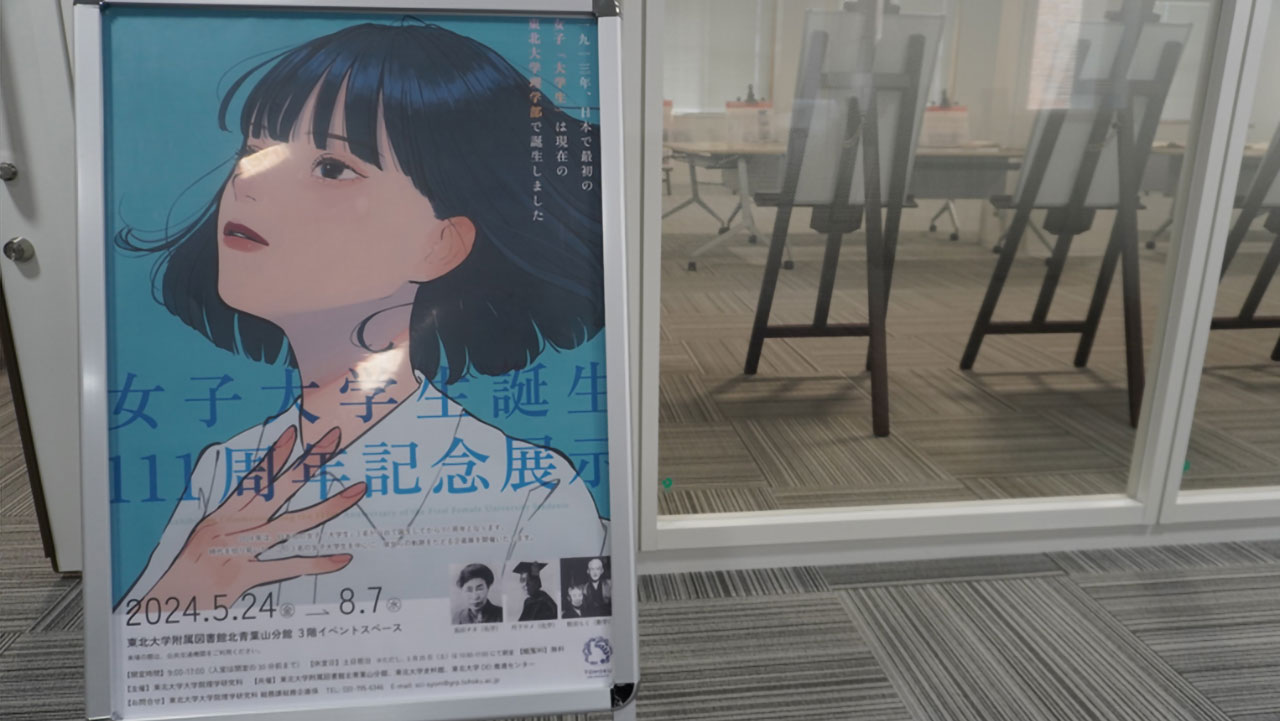

日本初の女子大学生、黒田チカ女史がお出迎え。

セキュリティもバッチリです。

この建物はNearly ZEBを取得した建物です。

入口に太陽光発電モニターが設置されており、現在の発電量等を確認することができます。

電動書架がズラリと。

外国語の書籍がズラリと。

何の本かはわかりません。。。

この日は女子大学生誕生111周年の記念展示が行われていました。

当時の論文など、貴重な資料が展示されています。

食堂へ向かう渡り廊下。

広々としていて過ごしやすい空間です。

お待ちかねのランチタイム。

どれも安くておいしそう!

とても広くて明るい食堂です。

茄子とツナの冷やし頭脳うどん

茄子とツナの冷やしそば

唐揚げとの相性バツグン!にんにく油そば

屋上にはたくさんの太陽光パネルが設置されています。

駐輪場の屋根の上にも太陽光パネルが設置されています。

改修工事により、とても綺麗で快適な建物に生まれ変わっていました。

記念対談

京都市立芸術大学移転プロジェクトで協働した

二人の著名建築家と設備設計の今と未来を語らう

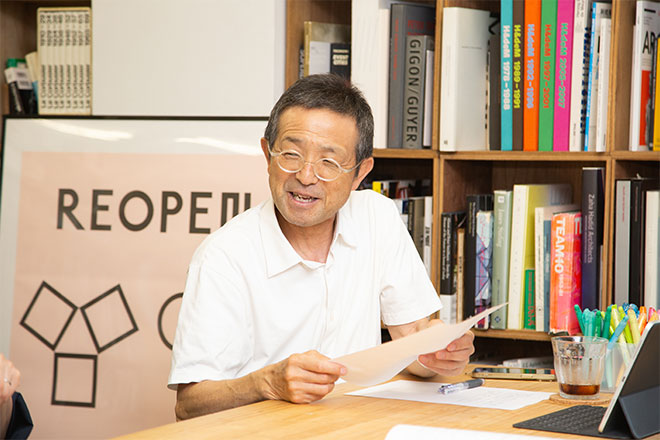

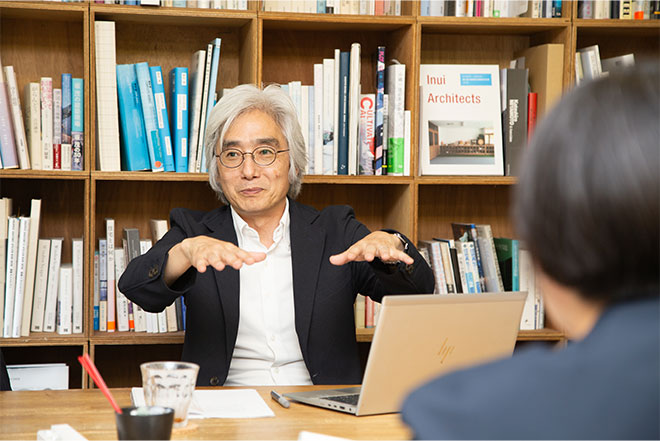

2017年にスタートした京都市立芸術大学移転整備プロジェクト。同大学は2023年に西京区から京都市駅東部へ全面移転しました。約6年間に渡り協働した建築家の乾久美子氏と郷野正広氏に、総合設備計画の東京事務所長の岡正浩と副所長の佐藤勲が、協働の中で感じたことや、設備設計に期待することについて聞きました。

プロフィール

- 乾 久美子(いぬい くみこ)

- 乾久美子建築設計事務所 主宰

1969年 大阪府生まれ/1992年 東京藝術大学美術学部建築科卒業/1996年 イエール大学大学院建築学部修了/1996~2000年 青木淳建築計画事務所/2000年 乾久美子建築設計事務所設立/2011~2016年 東京藝術大学美術学部建築科准教授/2016年~ 横浜国立大学大学院(Y-GSA)教授

- 郷野 正広(ごうの まさひろ)

- RINGARCHITECTS 共同代表

1961年 山形県生まれ/1982年 宮城工業高等専門学校建築学科卒業/1982~2007年 竹中工務店設計部/2007年~ 伊東豊雄建築設計事務所協力/2007年~ RINGARCHITECTS共同設立

- 岡 正浩(おか まさひろ)

- 取締役 東京事務所長

1963年 三重県生まれ/1986年 明治大学工学部電気工学科卒業/1986年 株式会社総合設備計画入社(東京事務所配属)、現在に至る/担当分野:電気設備/主な実績:テレビ朝日本社ビル電気設計・監理

- 佐藤 勲(さとう いさお)

- 取締役 東京事務所副所長

1972年 宮城県生まれ/1995年 山形大学工学部機械システム工学科卒業/1995年 株式会社総合設備計画入社(東北事務所配属)/2012年 同社東京事務所へ配属、現在に至る/担当分野:機械設備/主な実績:東京大学医学部付属病院入院棟B設備設計

TALK THEME 01

総合設備計画の

第一印象は「安心感」

- 岡:

- お二人には京都市立芸術大学のお仕事でご一緒させていただき、大変お世話になりました。

- 佐藤:

- そもそも京都市立芸術大学の設計のパートナーとして、弊社を選ばれたポイントはなんだったのか、あらためてお聞きしたいです。

- 郷野:

- 非常に大規模なプロジェクトだったので、それなりに実績のある設備設計事務所でないとやっていけないと考えていました。たまたま別の案件で、総合設備計画さんと仕事をした設計者とお話し、優れたチームでコミュニケーションを良くとりながら取り組んでくれるということで、ご相談したいと思ったことがきっかけでした。

- 岡:

- 一番初めに当社に来られたのが2017年の10月でした。お二人がご来社されたときの印象はいかがでしたか。

- 乾:

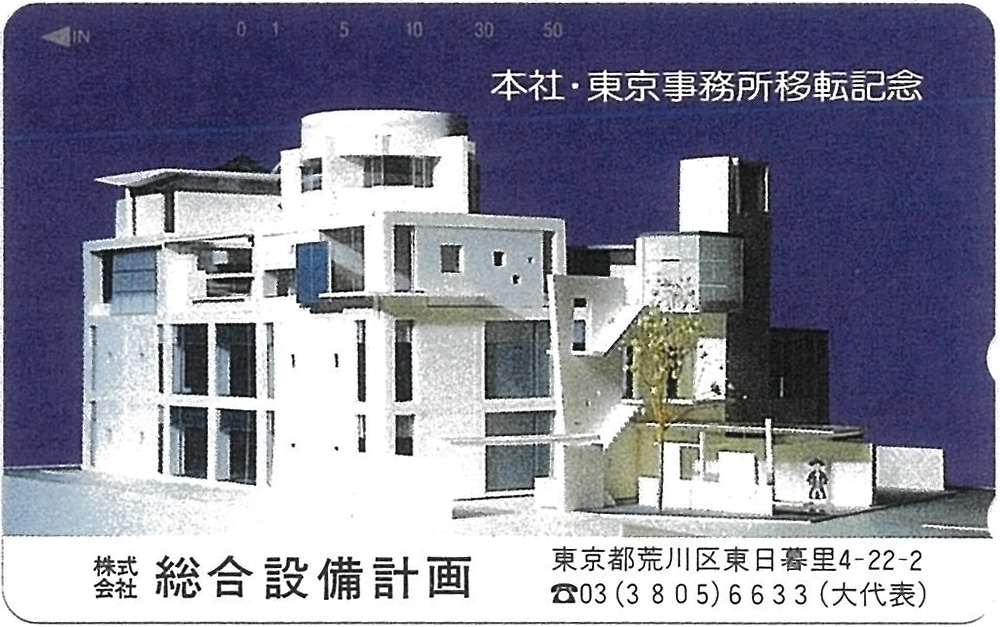

- 鶯谷駅から歩いて向かったことを覚えています。デザインされた社屋がとても印象的でした。聞くところによると、アトリエ事務所の方の方がデザインされたそうですね。

- 郷野:

- 私の第一印象は、最初の打ち合わせから4人の方が同席してくださったことです。小さな設計事務所の場合、1人か2人しか担当者がいないこともありますから。しっかりと体制を組んでくれる総合設備計画さんに対して安心感がありましたね。

- 岡:

- お打ち合わせのときは、多くの建築事務所と協力して進めるような大きなプロジェクトが、これから始まるんだなという高揚感がありました。

- 佐藤:

- 私は会社から「設備設計の統括をしてくれるか」と言われたことを覚えています。設備統括が自分に務まるものなのかなと心配でした。ただ、実際にやってみて、時間がかかって大変ではありましたが、なんとか終わらせられるものだなと思いましたね。

意匠設計の要望をしっかり受け止め、やり遂げる

- 乾:

- 設備設計の役割は大きく2つに分かれると思っています。まずどんな設備にするのかをシステム的に決めること。もう一つは、決めた設備をきちんとおさめる物理的な設計をすること。京都市立芸術大学のプロジェクトでも、その2つの役割が期待され、しかも難易度が高かったと思います。大学には音楽ホールや作品の収蔵庫や、さまざまな機能を持った空間がありますし、設備設計として考えることがたくさんあっただろうなと。それをやり遂げられたのは総合設備計画さんだったからだと思います。小さな設備設計事務所さんではこなしきれない部分もあったでしょう。私たち意匠設計の要望を受け入れながら、設備を範囲内におさめるのは大変だと思うのですが、無理な相談にも乗ってくれたことに感謝しています。

- 郷野:

- 意匠的にこういうスペースがほしい、吹き出し口は見せたくないなどのリクエストをすると、建物のコンセプトにも対応させながら、解決策を提案してくれたことがありがたかったです。しかもレスポンスが早い。短いサイクルで議論して決めることができました。京都市立芸術大学の場合は、浸水対策で地下の空間に設備をまとめることができませんでしたよね。BCP機能を備えた重要な建物の設備設計だからこその難しさもあったと思います。

- 岡:

- 建物の3階と4階に電気室をつくって解決しました。3階の一か所ではすごく狭くて、ギチギチの状態。何かあったときのために4階にも広げたんですね。それでなんとかおさまりました。

- 佐藤:

- 我々も多岐にわたり検討させていただき、長いスパンで苦労しながらも進み続け、なんとか乗り切ることができたというのが感想です。いろいろと携わらせていただくなかで、「ここはもっと改善できたんじゃないかな」と感じる点はありましたか。

- 乾:

- 今回は大学が移転するプロジェクトだったので複雑でしたね。たとえば、大学の関係者の方がどんな建物を求めているのかはっきりしていませんでした。そもそも設備のスペックとして何を達成すべきかということについて、まずはそうしたニーズや必要事項を聞き取るところからスタートした点が、難しいところだったかなと。また、これは我々の問題だけではないと思いますが、最初のヒアリングをもっと時間をかけてやるべきでしたね。課題を積み残したまま設計と工事に突入してしまいました。ここは私も反省しています。

- 郷野:

- 京都市や大学と対話型で進める話だったのが、途中で断ち切られてしまった部分もあったんですけれどね。ただ、短時間でもっと突っ込んでヒアリングする工夫があっても良かったかもしれないですね。

- 佐藤:

- なかなか意思の疎通が難しいところがありましたね。大学側は当然やるものだと思っていることを、我々は聞いていなかったのでやっていない、ということもありました。

- 郷野:

- 7万平米の施設のヒアリングをするとなると膨大な時間がかかりますし、要望がこぼれてしまうのは仕方がない部分もあったと思います。ただ、建物が完成し、大学の移転完了後に追加でやらないといけない部分が出てきたのは反省点でしたね。

- 乾:

- 音楽ホールは音響の方がコンサルすれば意匠設計も設備設計もあまり問題が起こらないですよね。でも大学には、ほかにもさまざまな機能を持った空間があります。たとえば、工房系の設計のチェックをできる人を一生懸命探して、コンサルとして入ってもらっても良かったかもしれない。一般的な設計の範囲を超えているものに関しても、フォローできる体制を組めることが理想ですよね。

- 佐藤:

- 病院の設計には医療コンサルがいてチェックしてくれますものね。「この設備を入れないと失敗しますよ」みたいに助言してくれる人がいればよりスムーズにできたかもしれません。

TALK THEME 02

意匠設計と設備設計の

せめぎ合いの中から

進化が生まれる

- 佐藤:

- 続いて意匠設計と設備設計の関係性についてお話ししたいと思います。意匠設計と設備設計は、限られたスペースをめぐるせめぎ合いがあり、一緒に落としどころを探っていくこともありますが、意匠設計のお二人は設備設計との連携の仕方についてどのように考えていますか。

- 郷野:

- 私はせめぎ合いの中からアイディアが生まれてくると思います。意匠設計を優先で空間をとらせてもらって、設備設計の方と議論しながら、ときには無理をお願いして一緒につくっていくやり方になりますよね。あらかじめ設備をおさめる空間を残しておく考え方もありますが、実際は難しいものです。でも、いろいろな制約条件があるなかで設計していくことで、アイディアが出てくるものですし、そこが設備設計の腕の見せ所ですよね。ときには、ちょっと酷いことをお願いしているかもしれないですが……(笑)。

- 佐藤:

- 我々からしたら空間が広いほうがメンテナンスをしやすくゆとりのある機械室にはなるのですけれど、そう言ってばかりもいられませんからね。

- 郷野:

- 京都市立芸術大学の案件では、たとえば階段教室の下の狭い機械室によくおさめたなと思いました。とにかく、意匠と設備のせめぎ合いの中でアイディアをぶつけ合って、そこから進歩が生まれるんじゃないですか。

- 乾:

- 設備設計への要望というより、個人的に感じていることですが、ロスナイ(熱交換型換気機器)は謎のシステムだなと思っています。ロスがないからロスナイであり、日本の誇るべき発明だと理解しているんですけれど。電力をたくさん使っていますし、フィルターもベトベトになりますし、本当にロスがないシステムなんですかね。

- 郷野:

- 新鮮な空気をいかに室内に取り入れて快適にするか考えたとき、ロスナイの仕組みがなんかすっきりしないのはありますね。

- 佐藤:

- エネルギーを無駄にしないで、いかに換気するかというところですよね。自然環境を上手く活用すれば省エネだよねっていうことはあると思うんです。ただ、自然換気による省エネ評価手法が確立されていなくて、換気の場合はロスナイを入れるとそれが冷暖房付加の低減として評価され、省エネ効果の計算もできるとなっているわけです。

- 乾:

- なるほど。でも、評価システムに当てはめるためにロスナイを入れるしかないというのは、設計のための設計という感じがするので、もう少し違った方法論があっても良いのかなと思いますね。

- 郷野:

- 一方で、自然エネルギーを使おうとすると、コンペでは太陽光発電システムが入るのがお決まりになっています。太陽光発電の効率や蓄電池の問題など考慮すると、実際には高くて入れられないわけで、そのあたりのギャップを埋めていきたいですね。ゼロエネルギーで建物をつくろう、みたいな話もあるじゃないですか。本当に地に足のついた取り組みで、「ゼロエネルギーだよね」と言えるものをつくる方法を見つけてほしいです。

- 岡:

- 創エネというと、太陽光発電や地熱発電、あとは風力などありますが、現実的に使えるのは太陽光発電くらいしかないです。太陽光発電をやろうと思うと、相当な設置面積が必要になるので、全ての電力をまかなうことは現実的ではないですね。

- 郷野:

- 使えるエネルギーが限られるから、建材で省エネを目指すとなると今度は建築コストがどんどん上がっていきます。

- 佐藤:

- 省エネ設備も非常に高いですね。エアコンも3割増しくらいの値段になります。熱交換効率を上げるために室外機も大きくなって、おさまりも悪くなるんですよね。

- 郷野:

- 20年、25年経っている大きな建物のメンテナンスで一番お金がかかるのは、設備機器ですね。熱源機が一番、面積もコストも大きいですね。快適に人間が暮らすっていう原点に戻って、「何が必要なのか」をもう1回考えた方が良いと思います。

建設業界を志す若者に希望を届けたい

- 佐藤:

- 少し話題を変えまして、弊社は昨年50周年を迎えたということで、次の未来についても考えてみたいと思います。さきほど省エネの話もありましたが、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、温室効果ガスをどんどん減らしていかなくてはなりません。また、常態化していた建設業界の時間外労働も2024年4月から規制がかかり、施工のありかたも大きく変わっていくんじゃないかなと思います。お二人はどんなことを感じていますか。

- 乾:

- 大きな会社であればあるほど、時間外労働の上限を守れと言われるんですけれど、そのしわ寄せが下請けにきて苦労している話を聞きますね。下請けも人材の確保は難しいですし、このままでは工事が成り立たなくなるかもしれません。建設コストも上げていかないといけないですよね。今までは建設業界がダンピングのしすぎだったと思うんです。建物を建てるにはお金がかかることをあらためて理解してもらわないといけないですね。気軽に建物を壊して、新しく建てすぎなのかもしれません。

- 郷野:

- 建設の単価が上がっていることを知らずに従来と変わらない単価で予算を組んでしまうケースもあると思うんですね。ここは変えていく必要があると思います。今店頭に並んでいる建設物価コストの情報は古いですから。あそこに出ている価格で買えるものはないですもん。人手不足は我々のような設計事務所も、設備設計事務所も同じだと思います。とくに、設備技術者は少ないですよね。若者にこんなに楽しい仕事なんですよと、夢を与えていくことが必要。絶対にやりがいがあると思うんですが、辛い話しか聞こえてこないですから。

- 岡:

- 私は電気工学科出身の設備技術者なのですが、今はもうほとんどいないですね。建築学科の人を教え込んで育てています。

- 佐藤:

- 最近では環境系の学科を卒業して、空調や衛生に興味を持っている人が多いですね。空調がやりたいという人が多いように思います。

- 岡:

- あとは興味があるとすると照明ですかね。そもそも、学生は設備設計という職種があることを知らないんです。これから変えていかないといけないと思います。

TALK THEME 03

「建物に命を吹き込む」

設備設計の誇りと喜びを

広めたい

- 郷野:

- なぜ設備設計は世の中に知られていないと思いますか。

- 佐藤:

- 意匠設計は建物のカタチとして現れるものですし、目で見えるものですよね。一方で、設備設計は目に見えないところに隠れていることが多い。しかも、上手く設計できているときこそ隠れていますから。建物の中が快適でも、それを設備のおかげと考える人はあまりいないですよね。むしろ、快適なのが当たり前で、不快なときに設備の問題に気づくものです。

- 郷野:

- つまり、「当たり前」をつくっているんですよね。それが一番大事だし、難しいことなんだけれど。

- 佐藤:

- 「何も感じない環境」が理想だとすると、設備の存在感はないですから。それが面白いと思ってもらえるようにするのが、私たちがこれからやるべきことですね。

- 郷野:

- そのためには、もっと発信していかなくちゃいけないですね。

- 佐藤:

- 総合設備計画はすごいことをやっているんだぞ、とまではいかなくても社員が定期的に何かを発信することは大事かもしれないですね。アイディアとしてはあるんですよ。でもそれを誰が発信するんだという話になってしまいます。

- 乾:

- 敷居を下げることが大事だと思います。すごくつまらないと思うようなことも発信することで、誰でも気軽に発信して良いんだと思ってもらうことからやるべきじゃないですか。

- 郷野:

- 大学で教えている乾さんから学生に伝えてもらうのも良いかもしれないですね。

- 乾:

- やるとしたら視察ですよね。日本の大学制度のなかで、意匠設計志望の人間でも、設備設計に通じる「環境工学」を面白く学ぶ機会があっても良いですよね。

- 郷野:

- とにかく働きかけることですよね。設備設計ができる人が足りていないのは我々も良く知っていますから。まずは岡さんと佐藤さんが、社内で楽しい雰囲気をつくることが一番大事なんじゃないでしょうかね。

- 乾:

- 私が設備設計の仕事を見ていて感動するのは、ものすごい量の配線と配管が建物の中を這いまわっていて、それがしっかり機能していることです。いつもあれを見て感動します。

- 佐藤:

- ファサードが皮膚で構造が骨、設備は血液や神経、内臓とたとえられることがありますね。

- 岡:

- カッコ良く言えば、「建物に命を吹き込む」のが設備の役目です。

- 郷野:

- 設備の人たちが一番感動するのは建物に電気を通す受電の瞬間ですよね。受電が終わると、一升瓶を持ってみんなでお祝いをする。ボイラーに火を入れるときもイベントですね。あれで建物に血液が流れ始めるわけですから、一大イベントだと思います。

- 岡:

- 昔は受電が終わったとき、電気屋さん全員で「ゴルフに行くぞ!」と盛り上がっていたものです。建物が生まれて、動き出したような感動があります。自分たちが書いた線が、実際の照明につながり明かりを灯しています。失敗することもあるんですが、やっぱり竣工の瞬間が一番嬉しいですね。

- 佐藤:

- 私も建物が動き出した瞬間がうれしいです。ただし、空調の場合は1年間、春夏秋冬を経ないと結果が出ないので、そこがしんどい部分でもあります。あとはやはり、何も連絡がないのが設備設計としては一番良いことですよね。上手く使ってもらえているんだろうなぁと思います。

- 乾:

- 使う人に気づいてもらえないほうが、良い仕事をしているのはカッコ良いというか渋いというか、建物に欠かせない黒子ですよね。

- 佐藤:

- 職業病みたいなもので、建物に入って「快適だな」と感じたとき、どうやってやってんだろうってやっぱり考えますね。「あそこに機械入っているんだろうな」とか思ってしまう。

- 郷野:

- 設備設計の人たちは建物の設備が気になるから、どこに行っても退屈しないでしょうね。

いつの時代も人と向き合い、汗を流して、建物をつくりたい

- 佐藤:

- 設計・施工を一元化するデザインビルド方式が増えてきていると感じていますが、お二人はデザインビルド方式にどのように関わっていきたいとお考えですか。

- 郷野:

- 僕はデザインビルドが嫌いなんです。設計事務所を弱くすると思うから。実施設計をやらずに基本設計だけをやる人たちもいますけれど、やっぱり苦しんで管理までやって、また基本のところに戻ってくることが大事だと思うんですね。監修だけをしていれば良いからデザインビルドは楽で良いやとは思わないでほしいです。

- 乾:

- たとえば、建物が不動産投資信託のためにつくられるときにデザインビルド方式でやられることが多いと思います。あれは投資して収益を上げるためのものだから、期限を守ってつくらないといけないわけですね。収益が目的だから物件が稼ぐ期間を減らさないために期限は守ります。でも、投資のための仕事は、顔が見えない仕事になってしまうんですね。本来、建築は施工の方だけではなく、設計者も汗をかいて良いものをつくる業界だと思っています。汗をかかない人が増えるのは嫌ですね。

- 岡:

- おっしゃる通りで、僕も一番やりがいを感じるのはエンドユーザーと向き合いながら、一生懸命やっているときです。建物を使う人の要望を聞きながら、それを叶えていくのが楽しい。一方で、「この建物は誰が使うんだろう」となってくると、何をつくって良いのかわからなくなってきますよね。

- 乾:

- ときにはエンドユーザーからお叱りを受けることもあるかもしれないですけれど。

- 佐藤:

- でも、逃げなければ何か見つかると思うんです。アフターフォローしたことで、逆に感謝されることもあります。

- 郷野:

- 僕も同感ですね。真正面から向き合ってエンドユーザーの声を聞くことを大切にしたいです。設備設計の醍醐味も、そこにあるんじゃないですか。

- 佐藤:

- 私もエンドユーザーにヒアリングすることは好きですね。要望を聞いて、応えられるもの、応えられないものを話し合って、一緒につくっていくところが面白いです。

- 郷野:

- まさに総合設備計画さんが蓄積された技術を発揮できるときだと思うんですよね。ぜひエンドユーザーと真正面から向き合ってできるプロジェクトで、またご一緒したいですね。

history50年のあゆみ

主な出来事

主な設計業務(設計着手)

- 8月

- 東京都港区高輪にて設立

代表取締役社長 丹澤元久就任

- 10月

- 本社移転(豊島区巣鴨)

札幌事務所開設(札幌市中央区南9条西)

- 11月

- 東北事務所開設(仙台市八幡)

1973

- 公害研究所エネルギーセンター

1975年 (昭和49年)

- 金沢工業大学

- 11月

- 代表取締役社長 岡俊男就任

1976年 (昭和51年)

- 4月

- 大阪連絡事務所開設(大阪市中央区常盤町)

1978年 (昭和53年)

- 函館西友ストアー

- 山形県立河北病院

- 6月

- 札幌事務所移転(札幌市中央区北4条西)

1979年 (昭和54年)

- 新高輪プリンスホテル

- 3月

- 東北事務所移転(仙台市本町)

1980

1981年 (昭和56年)

- 安田火災福岡支店ビル

- 5月

- 札幌事務所移転(札幌市中央区南1条西)

1985年 (昭和60年)

1987年 (昭和62年)

- 総合技術訓練センター

1989年 (平成元年)

- 北海道大学医学部附属病院病棟

1990

- 5月

- 本社・東京事務所移転(荒川区東日暮里)

- 12月

- 東北事務所移転(仙台市青葉区二日町)

1992年 (平成4年)

1994年 (平成6年)

- 宮城県陸上競技場

- 11月

- 名古屋支所開設(名古屋市北区若葉通)

1998年 (平成10年)

- 旭川医科大学医学部附属病院病棟・診療棟

- 6月

- 代表取締役社長 新谷二郎就任

2000

- 12月

- 札幌事務所移転(札幌市西区発寒6条)

2001年 (平成13年)

2003年 (平成15年)

- 仙台市宮城野体育館

- 6月

- 代表取締役社長 小林貞夫就任

2006年 (平成18年)

- 6月

- 九州支所移転(福岡市博多区博多駅中央街)

- 7月

- 大阪連絡事務所閉鎖

2007年 (平成19年)

- 4月

- 名古屋支所移転(名古屋市千種区今池)

2010

- 八幡平市庁舎

- 12月

- 九州支所移転(福岡市博多区上川端町)

2012年 (平成24年)

- 東京大学(本郷)病棟(Ⅱ期)

- 9月

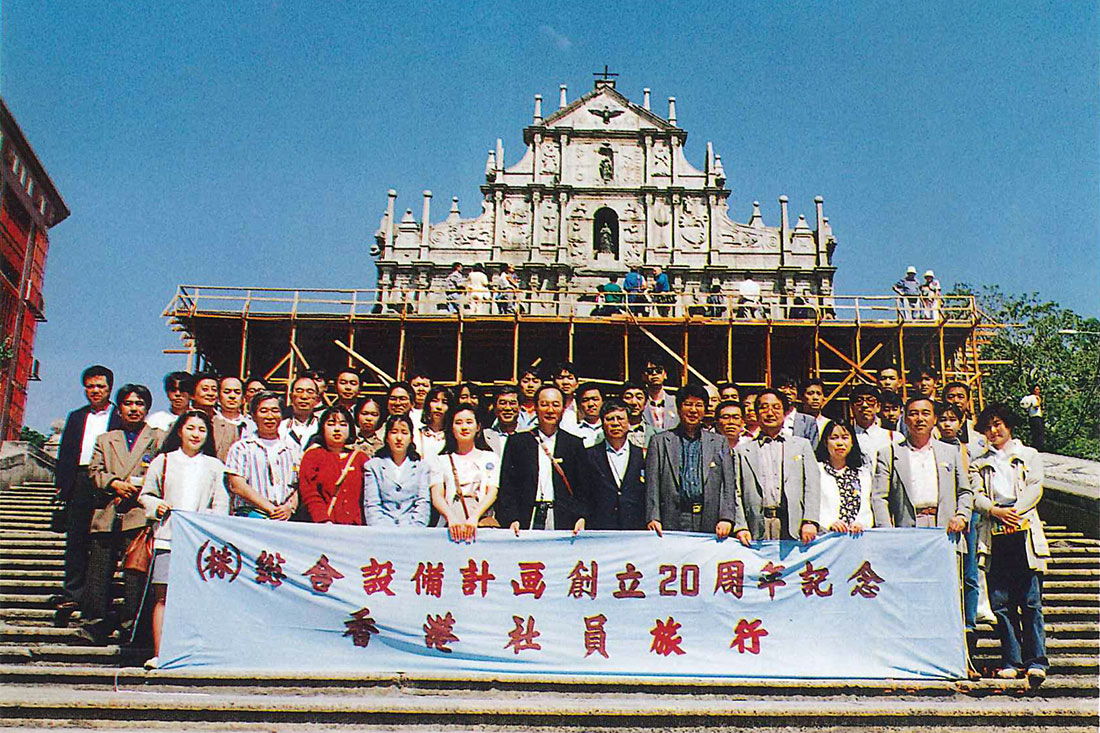

- 創立40周年記念事業

- 40周年記念旅行

- 40周年記念誌

- 40周年記念旅行

2013年 (平成25年)

2015年 (平成27年)

- 雨竜町役場庁舎

- 6月

- 代表取締役社長 中島一則就任

2016年 (平成28年)

2020

- 京都大学(南部)がん免疫総合研究センター

- 4月

- 北京支所閉鎖

2021年 (令和3年)

2022年 (令和4年)

- ロボット開発イノベーションセンター(基本設計)

2023年 (令和5年)

- 東北大学(青葉山)情報科学研究科2号館

- 登別市本庁舎

CLOSE

CLOSE